La victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, conjuguée à une conférence sur le climat COP29 en demi-teinte à Bakou, a suscité des inquiétudes quant à l’état de la transition énergétique, certains craignant que les progrès ne ralentissent, voire ne s’inversent. Ces préoccupations sont d'autant plus justifiées que la température mondiale moyenne en 2024 a atteint 1,8°C au-dessus des niveaux préindustriels ‑ soit la première année durant laquelle cette température dépasse la limite cible de 1,5°C.

Malgré la hausse des températures mondiales et le deuxième retrait des États-Unis de l’Accord de Paris par l’administration Trump, nous pensons que les investisseurs ont encore la possibilité de tirer parti des tendances dominantes qui sous-tendent la transition énergétique.

Un engagement croissant des entreprises en faveur de la neutralité carbone

L'Illustration 1 donne un aperçu de l'évolution des engagements en matière de neutralité carbone au cours de ces cinq dernières années. Il en ressort une augmentation notable du nombre d’entreprises figurant dans le classement Forbes Global 2000 qui se sont engagées à atteindre la neutralité carbone au cours de ces dernières années. Il s’agit d’un point important, puisque ces 2 000 entreprises sont à l'origine d’environ 20 % des émissions grises mondiales, si l’on tient compte à la fois de leurs activités (scope 1 et 2) et des émissions sur leurs chaînes d’approvisionnement (scope 3).

Illustration 1 : Les engagements en faveur de la neutralité carbone ont augmenté depuis 2020

Source : Net Zero Tracker, septembre 2024.

Bien que la nature des engagements de ces entreprises en matière de neutralité carbone varie considérablement, certaines visant la neutralité carbone, d’autres l’absence d’émissions et d’autres se concentrant sur les émissions de scope 1 (directes) et 2 (indirectes) mais pas sur celles de scope 3 (chaîne de valeur), la tendance générale est à la croissance, tant termes de nombre d’engagements que d'entités qui les prennent. En outre, nous avons constaté une augmentation significative des objectifs inscrits dans les politiques nationales au cours de ces dernières années, 88 % des émissions mondiales, 89 % de la population mondiale et 90 % du PIB mondial étant couverts par une forme ou une autre d’engagement national ou d’objectif de neutralité carbone.

La perspective du « verre à moitié plein » est un niveau d’ambition nettement plus élevé, mais avec une température mondiale moyenne en 2024 déjà supérieure de 1,8 °C aux niveaux préindustriels, la nécessité pour les pays de s’attaquer plus rapidement et plus profondément aux émissions de gaz à effet de serre (GES) se fait de plus en plus pressante. Dans l’état actuel des choses, la course contre la montre vers la neutralité carbone est sans doute perdue si nous voulons rester en dessous de 2 °C, et de nombreuses entités ne se sont toujours pas fixées d’objectifs de réduction des émissions.

Le triple défi

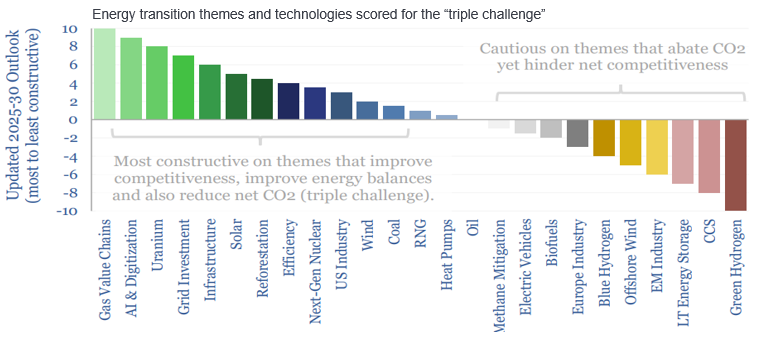

Lorsque nous examinons l’état de la transition énergétique d’un point de vue à la fois pragmatique et financier, les trois axes du « triple défi » doivent être pris en compte. Il s’agit notamment d’accroître la compétitivité en fournissant une énergie bon marché, d’améliorer le bilan énergétique en fournissant plus d’énergie et, simultanément, de lutter contre les émissions de GES présentes dans notre atmosphère. Une analyse utile de Thunder Said Energy (Illustration 2) sur diverses technologies et thèmes énergétiques dans le contexte de la décarbonisation les classe en fonction de la mesure dans laquelle elles relèvent ce triple défi, celles situées à gauche améliorant la compétitivité et celles situées à droit réduisant la compétitivité sur la base de la conjoncture actuelle.

Illustration 2 : Le cadre du triple défi

Source : Thunder Said Energy.

À nos yeux, les déclarations publiques de l’administration Trump sur les énergies renouvelables semblent moins être défavorables à la décarbonation que favorables à la compétitivité. Dans ce contexte, compétitivité est synonyme d’énergie abordable alors que les pratiques anticoncurrentielles sont synonymes d’énergie chère. En conséquence, nous privilégions les entreprises qui offrent des solutions énergétiques peu coûteuses et contribuent à réduire les émissions de carbone, telles que la chaîne de valeur du gaz, dont le gaz naturel liquéfié ou GNL, le stockage et le transport du gaz, ainsi que l’IA, la numérisation et l’énergie nucléaire. L’énergie nucléaire, en particulier, est considérée comme un atout significatif pour ceux qui recherchent une puissance de base avec une empreinte carbone minimale et de l’autosuffisance, surtout si l’on considère que les États-Unis et le Canada disposent d’abondantes ressources d’uranium ou des gisements potentiels, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis de fournisseurs éventuellement hostiles tels que la Russie.

Nos investissements sont également orientés dans les réseaux, l’énergie solaire, l’efficacité énergétique, la reforestation et d’autres domaines dont nous entrevoyons de solides performances et perspectives de croissance et qui répondent aux défis de la transition énergétique. À l’inverse, nous évitons actuellement les secteurs qui, tout en réduisant potentiellement les émissions de carbone, pourraient nuire à la compétitivité. Il s’agit notamment de l’hydrogène vert, du captage et du stockage du carbone, de l’éolien offshore et de l’hydrogène à faible empreinte carbone. Ces secteurs représentent les segments les plus coûteux du marché de l’énergie, sur lesquels nous choisissons délibérément de ne pas nous positionner, préférant nous tourner vers des investissements qui permettent d’améliorer la compétitivité tout en offrant des solutions énergétiques plus durables.

Les arguments économiques en faveur de l’énergie solaire

Nous avons été surpris de découvrir que pendant la première présidence Trump, les États-Unis avaient enregistré leur rythme d’installation solaire le plus rapide, le Texas, bastion du pétrole et du gaz, dépassant même la Californie dans ce domaine. Cette envolée est attribuée à la baisse des coûts des systèmes solaires photovoltaïques avec stockage, ce qui rend l’énergie solaire de plus en plus compétitive par rapport au gaz naturel aux États-Unis, et même moins chère que l’électricité produite à partir du charbon en Inde et en Chine sur la base du coût actualisé de l’énergie (« levelised cost of energy » ou LCOE). La raison de cette réduction des coûts est double : le caractère quasi inépuisable de l’énergie solaire et de la technologie semi-conductrice qu’elle emploie, qui a historiquement enregistré des gains d’efficacité et des réductions de coûts.

Actuellement, les panneaux solaires ont atteint une efficacité de 25 % en termes de conversion de la lumière du soleil en électricité, soit une amélioration significative par rapport aux 5 % d’il y a deux décennies, avec la possibilité d’atteindre 50 % d’efficacité. Cette amélioration, conjuguée à l’augmentation du volume de production, a fait baisser les coûts à environ quatre à cinq cents le kilowattheure, les projections suggérant une diminution future à un niveau situé entre un et deux cents. En conséquence, l’énergie solaire est devenue la forme de production d’électrons la moins coûteuse au monde. En Europe, la capacité de production d'énergie solaire devrait tripler entre 2020 et 2024, dépassant l’éolien terrestre et offshore, en raison d’une meilleure rentabilité économique. De même, des réductions de coûts sont observées à l’échelle mondiale, sous l’effet des progrès technologiques et d’une efficacité accrue, et pas seulement grâce à la production chinoise à bas coût.

L’imposition de droits de douane sur les panneaux solaires importés pourrait bénéficier de manière significative aux entreprises américaines du secteur de l'énergie solaire qui produisent des panneaux sur leur territoire en augmentant leur rentabilité grâce à des marges plus élevées. Nous anticipons une nouvelle augmentation de la production aux États-Unis en raison de ces droits de douane et considérons toute nouvelle hausse de ces derniers comme une évolution très positive pour les producteurs nationaux de panneaux solaires. De manière similaire, les producteurs nationaux de matériaux essentiels tels que l’acier devraient bénéficier de la hausse de ces tarifs douaniers.

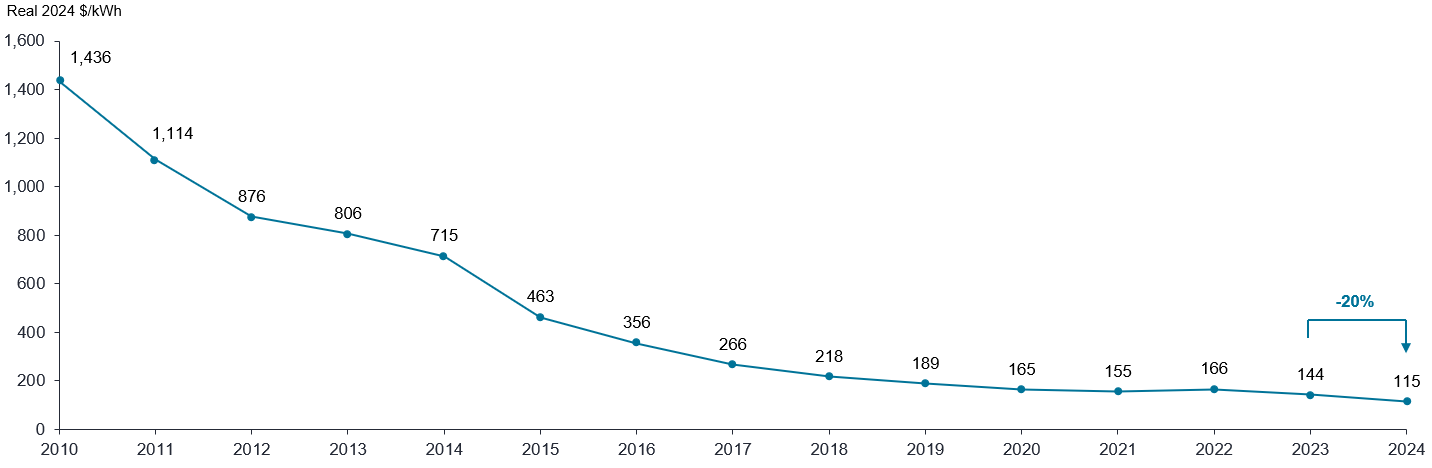

Les coûts de stockage de l’énergie continuent de baisser

À mesure de l'augmentation des installations solaires à grande échelle, la nature intermittente de l’électricité entraîne une volatilité des prix de l’énergie, ce qui nécessite des solutions de stockage d’énergie efficaces. Les arguments économiques en faveur du stockage de l’énergie, qui permet l’arbitrage des prix de l’énergie, deviennent de plus en plus convaincants à mesure de la hausse de la volatilité des prix, d'autant que les coûts associés au développement et au déploiement de ces technologies ont considérablement diminué. À titre d'exemple, le prix des blocs de batterie au lithium-ion a chuté de 1 436 USD le kWh en 2010 à 144 USD en 2023, ce qui représente une baisse de 90 % sur environ 13 ans (Illustration 3).

Illustration 3 : Prix des blocs de batterie au lithium-ion

Source : Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 10 décembre 2024. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Remarque : Les chiffres historiques ont été ajustés en dollars réels de 2024. Les valeurs sont des moyennes pour les véhicules électriques de tourisme, les véhicules utilitaires, les bus, les deux-roues et les trois-roues et le stockage stationnaire. Inclut les cellules et les blocs.

Malgré une stagnation apparente des prix des batteries sur le graphique, les prix ont continué de baisser de 20 % l’année dernière, et de nouvelles baisses régulières sont attendues. Cette réduction des coûts a entraîné une forte augmentation des installations de stockage par batterie. Rien qu’en 2023, 60 gigawatts de stockage d’énergie ont été installés, soit suffisamment pour alimenter 60 millions de foyers, ce qui représente une augmentation de 120 % en variation annuelle. D'après les projections pour 2024, les installations dépasseront les 100 gigawatts, avec des prévisions qui devraient atteindre jusqu’à 1 térawatt par an d’ici 2030 et trois térawattheures par an d’ici 2050. D’ici là, l’énergie solaire et le stockage qui lui est associé pourraient contribuer à hauteur de 43 000 térawattheures au réseau, principalement en raison de la faisabilité économique plutôt que de l’application de la réglementation. Plus particulièrement en 2023, la Chine a été le leader mondial des installations de stockage d’énergie, représentant près de 50 % de la capacité mondiale, les États-Unis et le reste du monde étant considérablement à la traîne. Cela met en évidence le leadership de la Chine dans le domaine du stockage de l’énergie et souligne la nécessité pour les autres pays d’accélérer leurs efforts dans ce domaine.

Cependant, ce rythme même rapide de déploiement du stockage d’énergie est sans doute insuffisant. Pour maintenir l’alignement sur l’objectif de 1,5°C, environ 1 300 gigawatts de stockage par batterie seront nécessaires d’ici 2030 selon l’AIE, un objectif que nous n'atteindrons probablement pas d'après les estimations actuelles. Les trajectoires actuelles indiquent une augmentation potentielle de la température mondiale de 2 à 3°C.

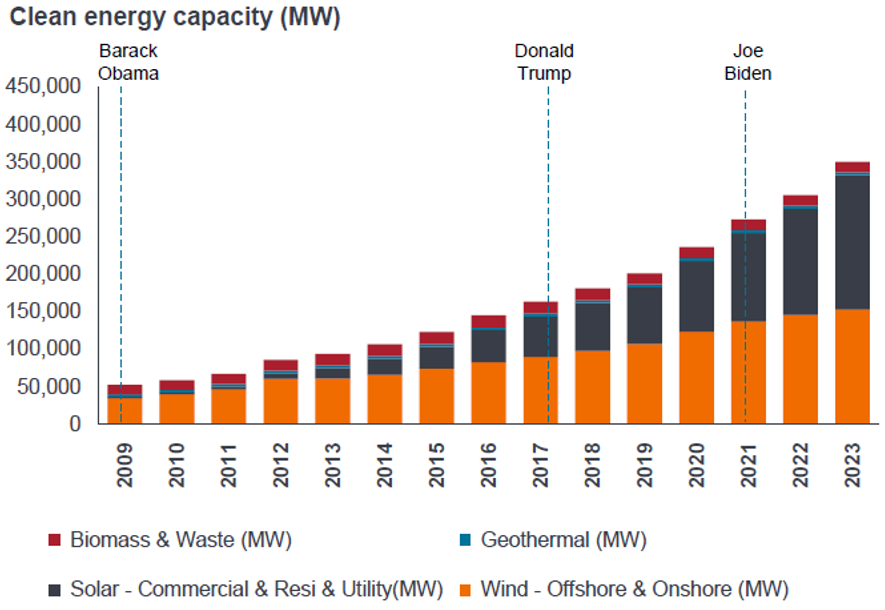

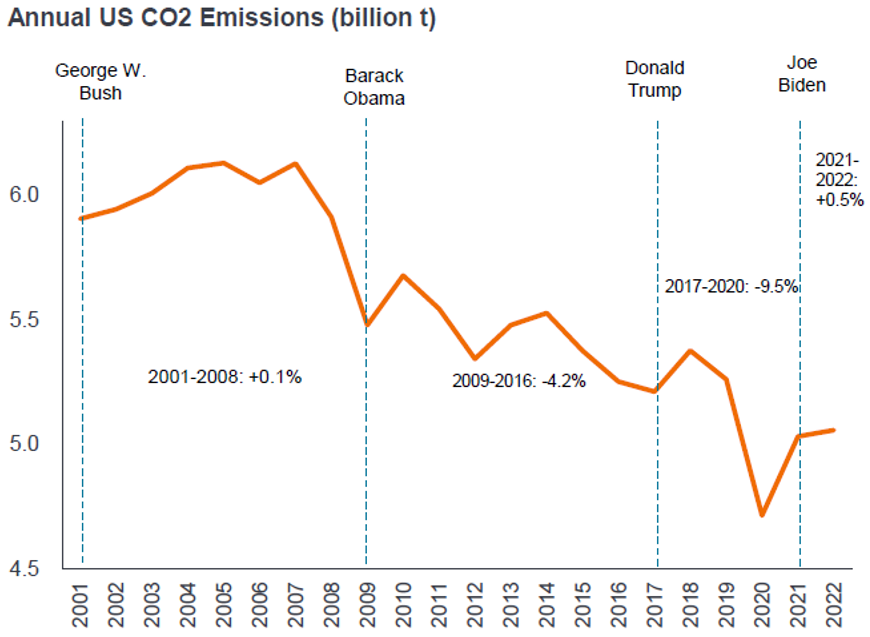

Trump ne met pas nécessairement des bâtons dans les roues

Nous pensons qu’il est très peu probable que les entreprises abandonnent leurs efforts de décarbonation, car ces initiatives s’étendent au-delà d’un simple mandat présidentiel. La tendance à l’approvisionnement direct en énergie propre est bien établie et durable, soutenue par les avantages économiques des projets éoliens et solaires à grande échelle et par l’augmentation des coûts de l’électricité fournie par le réseau, ainsi que par la poussée supplémentaire des investissements dans l’intelligence artificielle.

Malgré l’annonce d’une nouvelle sortie des États-Unis de l’accord de Paris et d’une réduction des subventions, la dynamique vers l’électrification, la numérisation et la décarbonation devrait se poursuivre dans les domaines qui soutiennent la croissance et la compétitivité. Comme le montre l'Illustration 4, la capacité de production d’énergie propre a augmenté et les émissions annuelles de carbone ont diminué sous les administrations démocrates et républicaines aux États-Unis.

Illustration 4 : Capacité américaine de production d’énergie propre par rapport aux émissions annuelles de CO2

Source : ARNnet; AIE ; Forum économique mondial ; le doyen H. Barrett et Aderemi Haruna, Institut des sciences moléculaires, École de chimie, Université du Witwatersrand ; Département de l’énergie des États-Unis ; Jefferies Research, au 30 novembre 2024.

Un rôle croissant pour l’énergie nucléaire

Nous sommes convaincus que l’énergie nucléaire est une technologie capable de fournir une charge de base à faible émission de carbone. Notre exposition actuelle au nucléaire via les producteurs d’uranium est supérieure à celle de l'énergie solaire, même si nous prévoyons d’augmenter nos investissements dans cette dernière. Cependant, le timing est crucial, surtout si l’on considère l'actualité potentiellement négative associée à l’énergie solaire dans certains contextes politiques.

Il est intéressant de noter que de grandes entreprises comme Microsoft se sont engagées dans des accords substantiels avec des fournisseurs d’énergie nucléaire, comme celui avec Constellation Energy pour redémarrer la centrale de Three Mile Island, à des prix nettement plus élevés que ceux de l’énergie solaire. Cela témoigne de la volonté des entreprises les plus riches du monde d’investir dans des sources d’énergie fiables et à faible émission de carbone.

Obstacles à la croissance

Du point de vue financier, nous nous concentrons sur l’identification des goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement d'énergie, car ces domaines ont tendance à offrir des performances économiques excédentaires, conduisant à des retours sur investissement élevés et à une performance positive du cours des actions. L’un de ces goulets d’étranglement est la demande accrue de métaux critiques requis par les technologies nucléaire et solaire, ainsi que par les véhicules électriques, par rapport aux sources d’énergie traditionnelles comme le charbon et le gaz naturel. Cette demande englobe une variété de métaux essentiels à la transition vers l’énergie verte, notamment les terres rares, le zinc, le graphite, le nickel, le lithium et le cuivre (Illustration 5).

Illustration 5 : Minéraux critiques utilisés par certaines technologies d’énergie propre

Source : Critical Miners Report de l’AIE, décembre 2023. Le rôle des minéraux critiques dans la transition vers les énergies propres, AIE, Paris https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions, Licence : CC BY 4.0

En outre, plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation de la demande en faveur de ces métaux, notamment la tendance à la démondialisation (relocalisation) et à la localisation des chaînes d’approvisionnement, les changements de comportement des consommateurs, l’augmentation des dépenses militaires et l’expansion de la capacité des centres de données, qui à elle seule nécessite des quantités importantes de cuivre. Toutefois, l’industrie minière aura probablement du mal à répondre à cette demande, à moins que ses investissements réels n’augmentent de manière significative. Cela suppose la nécessité d’une hausse des prix des matières premières pour encourager une augmentation de la production. Les données historiques sur les cycles des prix des matières premières indiquent un potentiel de croissance significative au cours des prochaines décennies, offrant une opportunité d’investissement attrayante dans le secteur des ressources. Ce secteur offre non seulement une diversification et une protection contre l’inflation, mais se négocie également à une valorisation inférieure à sa moyenne historique par rapport à l’ensemble du marché.

Faire face aux complexités de la transition énergétique

Notre stratégie en matière de ressources responsables se concentre sur les facilitateurs essentiels de la transition énergétique, mais nous adoptons également une stratégie de transition climatique qui repose sur une approche diversifiée pour capitaliser sur ces dynamiques de croissance, en se concentrant sur les solutions vertes, les facilitateurs de ces solutions et les améliorateurs qui appliquent ces solutions pour renforcer leurs activités. En investissant de cette manière, nous visons à générer des performances pour le compte de nos investisseurs tout en ayant un impact positif sur la planète.

Le parcours vers la neutralité carbone se fait dans un contexte dynamique et évolutif riche en opportunités pour les investisseurs de contribuer à un avenir durable tout en recherchant des performances élevées. En comprenant les complexités de la transition énergétique et en gérant stratégiquement ses risques et ses opportunités, nous pensons que les investisseurs peuvent se positionner de manière à bénéficier de la transition vers une économie mondiale plus propre et plus durable et à générer de belles performances.

Diversification : une façon de répartir le risque en mélangeant différents types d'actifs/classes d'actifs dans un portefeuille, en supposant que ces actifs se comporteront différemment dans un scénario donné. Les actifs faiblement corrélés devraient offrir la plus grande diversification.

Inflation : le taux selon lequel le prix des biens et des services augmente dans une économie. L’indice des prix à la consommation et l’indice des prix de détail sont deux mesures très courantes. Le contraire de la déflation.

Net zéro: Un état dans lequel les gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone (C02) qui contribuent au réchauffement climatique, qui pénètrent dans l’atmosphère sont compensés par leur élimination de l’atmosphère.

Émissions de carbone de scope 1: Émissions directes de gaz à effet de serre (GES) provenant de sources détenues ou contrôlées.

Émissions de carbone de scope 2: émissions indirectes de gaz à effet de serre (GES), telles que celles créées par la production d’énergie achetée (par exemple, l’électricité).

Émissions de carbone de scope 3 : Émissions de gaz à effet de serre (GES) associées liées à l’ensemble de la chaîne de valeur d’une entreprise dont elle est indirectement responsable, depuis les produits achetés auprès des fournisseurs jusqu’à ses propres produits lorsque les consommateurs les utilisent.

Prix de l'action: Prix d'achat (ou de vente) d'une action d'une entreprise, hors frais et taxes. Pour les organismes de placement : Le cours de clôture de l'action sur le marché intermédiaire à la fin du mois.

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur au moment de la publication et peuvent différer de celles d'autres personnes/équipes de Janus Henderson Investors. Les références faites à des titres individuels ne constituent pas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un titre, d'une stratégie d'investissement ou d'un secteur de marché, et ne doivent pas être considérées comme rentables. Janus Henderson Investors, son conseiller affilié ou ses employés peuvent avoir une position dans les titres mentionnés.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance tiennent compte du revenu, des gains et des pertes en capital mais n'incluent pas les frais récurrents ou les autres dépenses du fonds.

Les informations contenues dans cet article ne constituent pas une recommandation d'investissement.

Il n'y a aucune garantie que les tendances passées se poursuivront ou que les prévisions se réaliseront.

Communication Publicitaire.