Der Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen in Verbindung mit einer trägen COP29-Klimakonferenz in Baku hat Sorgen um den Stand der Energiewende ausgelöst. Einige befürchten, dass sich der Fortschritt verlangsamen oder sogar umkehren könnte. Diese Bedenken werden dadurch unterstrichen, dass die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2024 1,8 °C über dem vorindustriellen Niveau liegen wird - und damit das erste Jahr, in dem die Zielgrenze von 1,5 °C überschritten wird.

Trotz steigender globaler Temperaturen und des erneuten Ausstiegs der Trump-Regierung aus dem Pariser Abkommen sehen wir weiterhin Chancen für Anleger, von den vorherrschenden Trends der Energiewende zu profitieren.

Immer mehr Unternehmen verpflichten sich zu Netto-Null

Abbildung 1 zeigt eine Momentaufnahme der Entwicklung der Netto-Null-Verpflichtungen in den letzten fünf Jahren. Auffallend ist dabei der bemerkenswerte Anstieg der Zahl der Forbes Global 2000-Unternehmen, die sich in den letzten Jahren zu Netto-Null verpflichtet haben. Dies spielt eine wichtige Rolle, da diese 2.000 Unternehmen für etwa 20% der verkörperten weltweiten Emissionen verantwortlich sind, wenn man sowohl die Emissionen aus dem operativen Geschäft (Scope 1 und 2) als auch aus der Lieferkette (Scope 3) berücksichtigt.

Abbildung 1: Zunahme der Netto-Null-Verpflichtungen seit 2020

Quelle: Net Zero Tracker, Stand: September 2024.

Obwohl die Art der Netto-Null-Verpflichtungen dieser Unternehmen sehr unterschiedlich ist – einige streben CO₂-Neutralität an, andere Null-Emissionen und wieder andere konzentrieren sich auf (direkte) Scope 1- und (indirekte) Scope 2-, aber nicht auf Scope 3-Emissionen (der Wertschöpfungskette) – ist der allgemeine Trend ein Wachstum, und zwar sowohl bei der Anzahl der Verpflichtungen als auch der Unternehmen, die sie eingehen. Darüber hinaus ist die Zahl der in der nationalen Politik verankerten Ziele in den letzten Jahren deutlich gestiegen. 88% der globalen Emissionen, 89% der Weltbevölkerung und 90% des globalen BIP sind in irgendeiner Form von nationalen Verpflichtungen oder Netto-Null-Zielen betroffen.

Die Perspektive des „halbvollen Glases“ impliziert einen deutlich höheren Anspruch, doch angesichts der Tatsache, dass die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2024 bereits 1,8°C über dem vorindustriellen Niveau lag, steigt die Notwendigkeit dass die Länder die Treibhausgasemissionen (THG) schneller und intensiver angehen. Im Moment scheint es, dass wir den Wettlauf mit der Zeit verloren haben, wenn wir unter 2°C bleiben wollen. Gleichzeitig gibt es nach wie vor viele Unternehmen, die immer noch keine Ziele zur Emissionssenkung haben.

Die dreifache Herausforderung

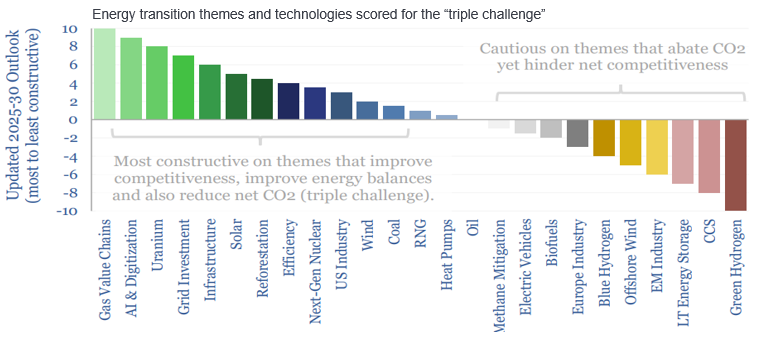

Wenn wir den Stand der Energiewende sowohl aus einer pragmatischen als auch aus einer Investitionsperspektive untersuchen, müssen wir die drei Achsen der „dreifachen Herausforderung“ betrachten. Dies umfasst die Herausforderung, die Wettbewerbsfähigkeit durch die Bereitstellung billiger Energie zu steigern, die Energiebilanz durch die Bereitstellung von mehr Energie zu verbessern und gleichzeitig die THG-Emissionen in unserer Atmosphäre zu bekämpfen. In einer nützlichen Analyse hat Thunder Said Energy (Abb. 2) verschiedene Energietechnologien und -themen im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung untersucht und sie danach geordnet, inwieweit sie die dreifache Herausforderung angehen, wobei diejenigen auf der linken Seite die Wettbewerbsfähigkeit verbessern und diejenigen auf der rechten Seite ihre Wettbewerbsfähigkeit unter den aktuellen Wirtschaftsbedingungen verringern.

Abbildung 2: Rahmen der „dreifachen Herausforderung“

Quelle: Thunder Said Energy.

Die öffentlichen Äußerungen der Trump-Regierung zum Thema erneuerbare Energien scheinen in unseren Augen weniger gegen die Dekarbonisierung an sich gerichtet zu sein als auf den Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit. In diesem Zusammenhang ist Wettbewerbsfähigkeit gleichbedeutend mit erschwinglicher Energie, während Wettbewerbsfeindlichkeit gleichbedeutend ist mit teurer Energie. Daher liegt unser Investitionsschwerpunkt auf Unternehmen, die kostengünstige Energielösungen anbieten und zur Senkung der CO₂-Emissionen beitragen, wie etwa die Wertschöpfungskette von Gas, einschließlich LNG, Gasspeicherung und Transport, sowie KI, Digitalisierung und Kernenergie. Insbesondere wird Kernenergie als großer Vorteil für diejenigen gesehen, die Grundlaststrom mit einem minimalen CO₂-Fußabdruck und Autarkie anstreben, vor allem wenn man bedenkt, dass die USA und Kanada über reichlich Uranressourcen oder das Potenzial dafür verfügen und damit die Abhängigkeit von potenziell „unfreundlichen“ Lieferanten wie Russland verringern.

Unsere Investitionen fließen auch in die Bereiche Netzinvestitionen, Solarenergie, Energieeffizienz, Aufforstung und andere Bereiche, in denen wir starke Renditen und Wachstumsaussichten sehen, die den Herausforderungen der Energiewende gerecht werden. Umgekehrt meiden wir derzeit Sektoren, die zwar potenziell die CO₂-Emissionen reduzieren, aber die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen könnten. Dazu gehören grüner Wasserstoff, CO₂-Abscheidung und -speicherung, Offshore-Wind und blauer Wasserstoff. Denn diese Bereiche stellen die kostspieligeren Segmente des Energiemarktes dar, auf die wir uns bewusst nicht konzentrieren. Stattdessen konzentrieren wir uns auf Investitionen, die auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet sind und gleichzeitig nachhaltigere Energielösungen bieten.

Das wirtschaftliche Argument für Solarenergie

Wir waren überrascht, als wir feststellten, dass die USA während der ersten Präsidentschaft unter Donald Trump die schnellste Installation von Solaranlagen erlebten, wobei der Öl- und Gaslieferant Texas den Bundesstaat Kalifornien bei der Installation von Solaranlagen überholte. Dieser Anstieg ist auf die sinkenden Kosten von Photovoltaikanlagen mit Speicher zurückzuführen, die Solarenergie in den USA zunehmend wettbewerbsfähig gegenüber Erdgas und in Indien und China sogar billiger als Kohleverstromung machen, wenn man die Stromgestehungskosten (LCOE) zugrunde legt. Für die rückläufigen Kosten gibt es zwei Gründe: die praktisch unerschöpfliche Natur der Solarenergie und die verwendete Halbleitertechnologie, in der beträchtliche Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen stattgefunden haben.

Derzeit erreichen Solarmodule einen Wirkungsgrad von 25% bei der Umwandlung von Sonnenlicht in Strom. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber 5% vor zwei Jahrzehnten, wobei potenziell ein Wirkungsgrad von 50% möglich ist. Diese Verbesserung hat zusammen mit dem gestiegenen Produktionsvolumen zu einer Senkung der Kosten auf etwa vier bis fünf Cent pro Kilowattstunde geführt, wobei Prognosen einen zukünftigen Rückgang auf ein bis zwei Cent erwarten lassen. Infolgedessen ist Solarenergie weltweit die kostengünstigste Form der Elektronenerzeugung geworden. In Europa wird erwartet, dass sich die Solarkapazitäten zwischen 2020 und 2024 verdreifachen und damit sowohl die Onshore- als auch die Offshore-Windkraftanlagen überholen werden, da sie wirtschaftlicher sind. Ebenso sind weltweit Kostensenkungen zu beobachten, die auf technologische Fortschritte und höhere Effizienz zurückzuführen sind, nicht nur auf die chinesische Billigproduktion.

Die Einführung von Zöllen auf importierte Solarpaneele könnte US-Solarunternehmen, die Paneele im Inland produzieren, erheblich zugutekommen, da ihre Rentabilität aufgrund höherer Margen steigt. Wir gehen davon aus, dass diese Zölle zu einer weiteren Ausweitung der Produktion in den USA führen werden und sehen jede weitere Zollerhöhung als äußerst positive Entwicklung für die heimischen Hersteller von Solarmodulen. Auch die inländischen Hersteller von wichtigen Materialien wie Stahl werden von höheren Zöllen profitieren.

Die Kosten für die Energiespeicherung sinken weiter

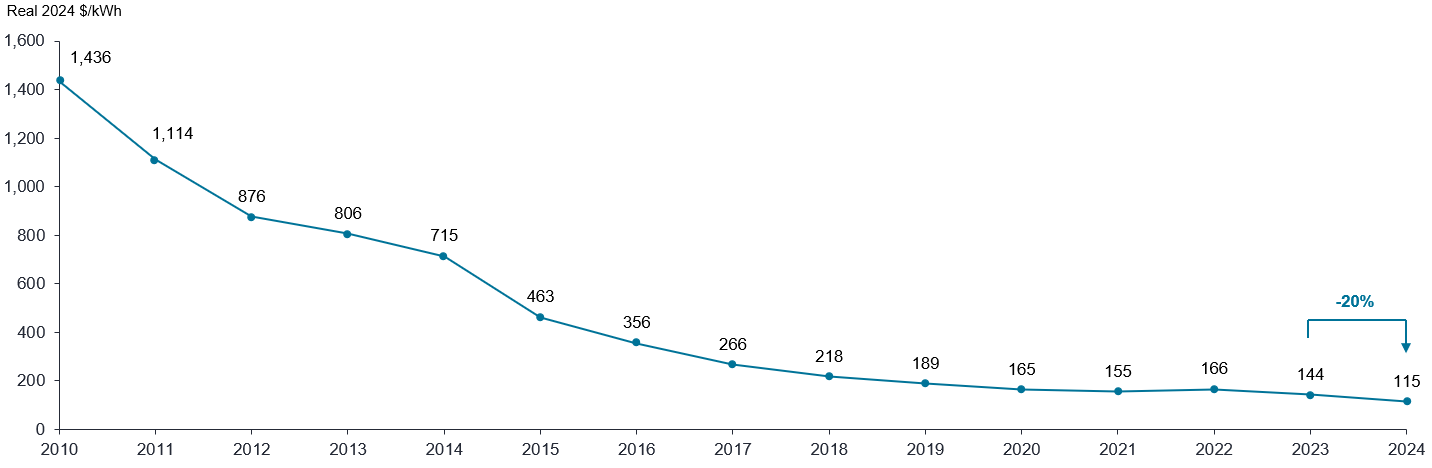

Da die Zahl der Solaranlagen auf Versorgungsebene zunimmt, führt die schwankende Natur der Einspeisung zu einer Volatilität der Strompreise, die effektive Energiespeicherlösungen erforderlich macht. Die wirtschaftlichen Argumente für die Energiespeicherung, die eine Nutzung der Energiepreisunterschiede ermöglicht, werden mit zunehmender Preisvolatilität immer überzeugender, während die Kosten für die Entwicklung und den Einsatz dieser Technologien deutlich gesunken sind. So ist beispielsweise der Preis für Lithium-Ionen-Akkus von 1.436 US-Dollar pro kWh im Jahr 2010 auf 144 US-Dollar im Jahr 2023 gefallen, was einem Rückgang von 90% innerhalb von etwa 13 Jahren entspricht (Abb. 3).

Abbildung 3: Preise für Lithium-Ionen-Akkus

Quelle: Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Stand: 10. Dezember 2024. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftigen Renditen.

Anmerkung: Die historischen Zahlen wurden an den realen US-Dollar des Jahres 2024 angepasst. Die Werte sind Durchschnittswerte für Elektrofahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Busse, zwei- und dreirädrige Fahrzeuge und stationäre Speicher. Einschließlich Zelle und Packung.

Obwohl die Grafik ein scheinbares Plateau bei den Batteriepreisen zeigt, sind die Preise im letzten Jahr weiter um 20% gefallen, und es wird erwartet, dass sie weiter sinken werden. Diese Kostensenkung hat zu einem sprunghaften Anstieg der Installation von Batteriespeichern geführt. Allein im Jahr 2023 wurden 60 Gigawatt an Energiespeichern installiert, genug, um 60 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen, was einer Steigerung von 120% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Prognosen für das Jahr 2024 gehen von über 100 Gigawatt an Installationen aus, wobei die Erwartungen bis 2030 auf bis zu 1 Terawatt jährlich und bis 2050 auf 3 Terawattstunden jährlich steigen. Bis dahin könnte Solarenergie mit der dazugehörigen Speicherung 43.000 Terawattstunden in das Netz einspeisen, was in erster Linie auf die wirtschaftliche Machbarkeit und nicht auf die Durchsetzung von Vorschriften zurückzuführen ist. Bemerkenswert ist, dass China im Jahr 2023 bei den Energiespeicherinstallationen weltweit führend ist und fast 50% der globalen Kapazitäten ausmacht, während die USA und der Rest der Welt deutlich zurückliegen. Dies unterstreicht Chinas Führungsrolle bei der Energiespeicherung und macht deutlich, dass andere Länder ihre Bemühungen in diesem Bereich beschleunigen müssen.

Doch selbst diese rasante Entwicklung in Sachen Energiespeicherung ist wohl nicht ausreichend. Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, werden nach Angaben der IEA bis 2030 etwa 1.300 Gigawatt an Batteriespeichern benötigt - ein Ziel, das wir nach derzeitigen Schätzungen voraussichtlich nicht erreichen. Die aktuellen Prognosen deuten auf einen potenziellen globalen Temperaturanstieg von 2-3°C hin.

Trump ist nicht unbedingt derjenige, der alles blockiert

Wir glauben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass die Unternehmen ihre Dekarbonisierungsbemühungen aufgeben werden, da solche Initiativen einen längeren Zeithorizont haben als eine einzelne Amtszeit des US-Präsidenten. Der Trend, saubere Energie direkt zu beziehen, ist fest etabliert und ungebrochen. Angetrieben wird er von den wirtschaftlichen Vorteilen groß angelegter Wind- und Solarprojekte und den steigenden Kosten für Strom aus dem Netz, wobei Investitionen in künstliche Intelligenz einen zusätzlichen Schub geben.

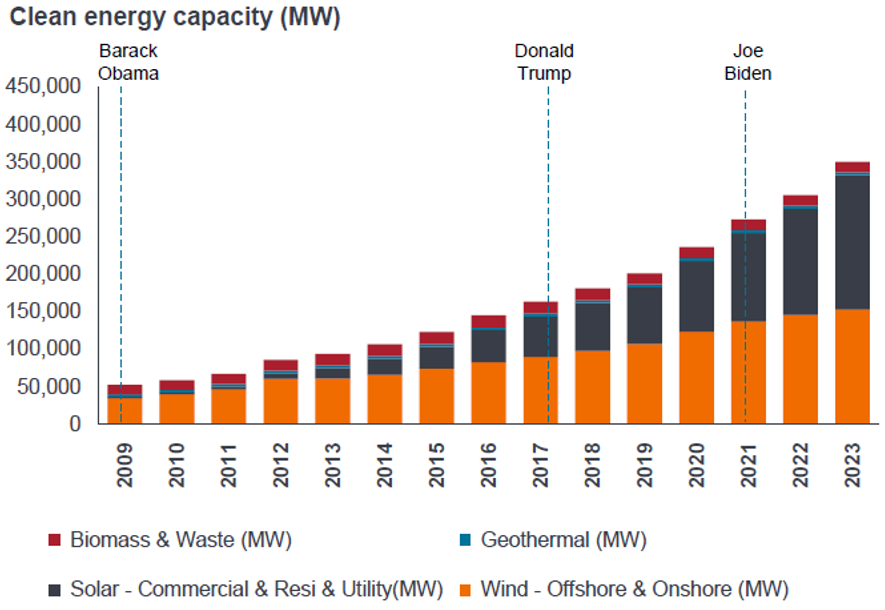

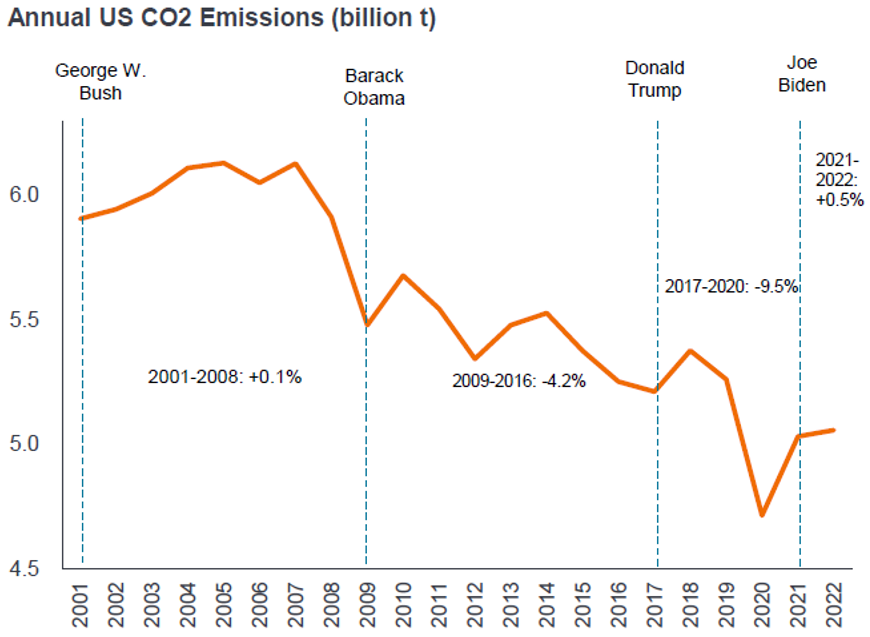

Trotz der Nachricht, dass die USA abermals aus dem Pariser Abkommen aussteigen und Subventionen kürzen, dürfte die Dynamik in Sachen Elektrifizierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung in Bereichen, die Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit fördern, ungebremst anhalten. Wie Abbildung 4 zeigt, sind die Kapazitäten für saubere Energien gewachsen und die jährlichen CO₂-Emissionen sowohl unter demokratisch als auch republikanisch geführten US-Regierungen gesunken.

Abbildung 4: US-Kapazität für saubere Energie im Vergleich zu den jährlichen CO₂-Emissionen

Quelle: ARNnet; IEA; World Economic Forum; Dean H. Barrett und Aderemi Haruna, Molecular Sciences Institute, School of Chemistry, University of the Witwatersrand; US Department of Energy; Jefferies Research, Stand: 30. November 2024.

Eine wachsende Rolle für die Kernenergie

Wir glauben fest an Kernenergie als Technologie, die in der Lage ist, CO₂-armen Grundlaststrom zu liefern. Unser derzeitiges Engagement in Kernenergie, das wir über Uranproduzenten halten, übersteigt das Engagement in Solarenergie. Dennoch planen wir, unsere Investitionen in die Solarenergie zu erhöhen. Das Timing ist jedoch von entscheidender Bedeutung, vor allem wenn man die potenziellen negativen Schlagzeilen bedenkt, die unter bestimmten politischen Bedingungen mit Solarenergie verbunden sein könnten.

Interessanterweise haben große Unternehmen wie Microsoft weitreichende Vereinbarungen mit Anbietern von Kernenergie getroffen, wie z. B. die Vereinbarung mit Constellation Energy zur Wiederinbetriebnahme von Three Mile Island – zu Preisen, die deutlich über den Preisen für Solarenergie liegen. Dies zeigt, dass die reichsten Unternehmen der Welt bereit sind, in zuverlässige CO₂-arme Energiequellen zu investieren.

Engpässe für Wachstum

Aus Investorensicht konzentrieren wir uns auf die Identifizierung von Engpässen in den Energieversorgungsketten, da diese Bereiche in der Regel überdurchschnittliche wirtschaftliche Erträge erwarten lassen – und folglich hohe Investitionsrenditen und eine positive Entwicklung der Aktienkurse. Einer dieser Engpässe ist der Bedarf an kritischen Metallen, die für Atomkraft- und Solartechnologien sowie für Elektrofahrzeuge in stärkerem Maße benötigt werden als für traditionelle Energiequellen wie Kohle und Erdgas. Diese Nachfrage betrifft eine Vielzahl von Metallen, die für den Übergang zu grüner Energie unerlässlich sind, darunter Seltene Erden, Zink, Graphit, Nickel, Lithium und Kupfer (Abb. 5).

Abbildung 5: Kritische Mineralien, die in ausgewählten sauberen Energietechnologien verwendet werden

Quelle: IEA Critical Miners Report, Stand: Dezember 2023. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions, License: CC BY 4.0

Darüber hinaus tragen mehrere Faktoren zur steigenden Nachfrage nach diesen Metallen bei, darunter der zunehmende Trend zur Deglobalisierung (Onshoring) und zur Lokalisierung der Lieferketten, das veränderte Verbraucherverhalten, steigende Militärausgaben und der Ausbau der Kapazitäten von Rechenzentren, für die allein schon erhebliche Mengen an Kupfer benötigt werden. Die Bergbauindustrie dürfte allerdings Schwierigkeiten haben, diese Nachfrage zu befriedigen, wenn die realen Investitionen nicht deutlich steigen. Dies deutet auf die Notwendigkeit höherer Rohstoffpreise hin, um Anreize für eine steigende Produktion zu schaffen. Historische Daten zu den Rohstoffpreiszyklen deuten auf ein erhebliches Wachstumspotenzial in den kommenden Jahrzehnten hin und bieten im Rohstoffsektor attraktive Anlagepotenziale. Dieser Sektor bietet nicht nur Diversifizierung und Inflationsschutz, sondern wird auch zu einer Bewertung gehandelt, die unter dem historischen Durchschnitt im Vergleich zum breiteren Markt liegt.

Durch die Komplexität der Energiewende navigieren

Unsere Strategie für verantwortungsvolle Ressourcen konzentriert sich auf die Wegbereiter der Energiewende, aber wir haben auch eine Strategie für den Klimawandel, die einen diversifizierten Ansatz verfolgt, um von dieser Wachstumsdynamik zu profitieren. Dabei konzentrieren wir uns auf grüne Lösungen, Wegbereiter solcher Lösungen und Unternehmen, die Fortschritte voranbringen, indem sie solche Lösungen zur Optimierung ihrer Betriebsabläufe einsetzen. Indem wir auf diese Art und Weise investieren, wollen wir für unsere Anleger finanzielle Renditen erzielen und gleichzeitig einen positiven Impact für die Erde leisten.

Die Reise in Richtung Netto-Null erfolgt in einer dynamischen und sich entwickelnden Landschaft, die Anlegern zahlreiche Möglichkeiten bietet, um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen und zugleich profitable Renditen zu erzielen. Wenn Anleger die Komplexität der Energiewende verstehen und die damit verbundenen Risiken und Chancen strategisch steuern, können sie sich unserer Meinung nach so positionieren, dass sie von der Umstellung auf eine sauberere und nachhaltigere Weltwirtschaft profitieren und gute Renditen erzielen.

Diversifizierung: Methode zur Risikostreuung durch Mischung verschiedener Arten von Vermögenswerten/Anlageklassen in einem Portfolio unter der Annahme, dass sich diese Vermögenswerte in einem gegebenen Szenario unterschiedlich verhalten. Vermögenswerte mit geringer Korrelation bieten die größte Diversifizierung.

Inflation: Teuerungsrate von Waren und Dienstleistungen in einer Volkswirtschaft. Der Verbraucherpreisindex (VPI) und der Einzelhandelspreisindex (RPI) sind zwei gängige Messgrößen. Gegenteil von Deflation.

Netto-Null: ein Zustand, in dem Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2), die zur globalen Erwärmung beitragen und in die Atmosphäre gelangen, durch ihren Abtransport aus der Atmosphäre ausgeglichen werden.

Scope 1-Kohlenstoffemissionen: Direkte Treibhausgasemissionen (THG) aus eigenen oder kontrollierten Quellen.

Scope 2-Kohlenstoffemissionen: Indirekte Treibhausgasemissionen (THG), wie sie beispielsweise durch die Erzeugung gekaufter Energie entstehen (z. B. Elektrizität).

Scope 3-CO₂-Emissionen: Verbundene Treibhausgasemissionen (THG) im Zusammenhang mit der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens, für die es indirekt verantwortlich ist, von den bei Lieferanten gekauften Produkten bis hin zu den eigenen Produkten, wenn der Verbraucher sie verwendet.

Aktienkurs: Der Preis für den Kauf (oder Verkauf) einer Aktie eines Unternehmens, ohne Gebühren oder Steuern. Für Investmentfonds: Der mittlere Marktschlusskurs am Monatsende.